上海海事大学海商法学科与

《海商法》制定及修改

2025年10月28日,十四届全国人大常委会第十八次会议表决通过了新修订的《中华人民共和国海商法》。六十余年来,上海海事大学海商法学科,始终与《海商法》同呼吸、共命运;我校海商法学科的发展史,几乎也是《海商法》制定、实施、修改的历史。

上海海事大学海商法学科由我国海商法泰斗魏文翰、魏文达昆仲创建于二十世纪六十年代初。1962年,我校设立远洋运输业务专业,即开设有专门的海商法课程;1979年,我校开始招收国际经济法硕士研究生,并于1981年设立国际经济法(海商法)硕士学位点,为全国首批经国务院学位委员会批准有权授予法学硕士学位的高校;1984年,我校增设国际经济法本科专业,并从1985年起招生,系全国第一个专门培养海商法人才的法学本科专业,并于1988年进一步更名为“国际经济法(海商法)”专业。

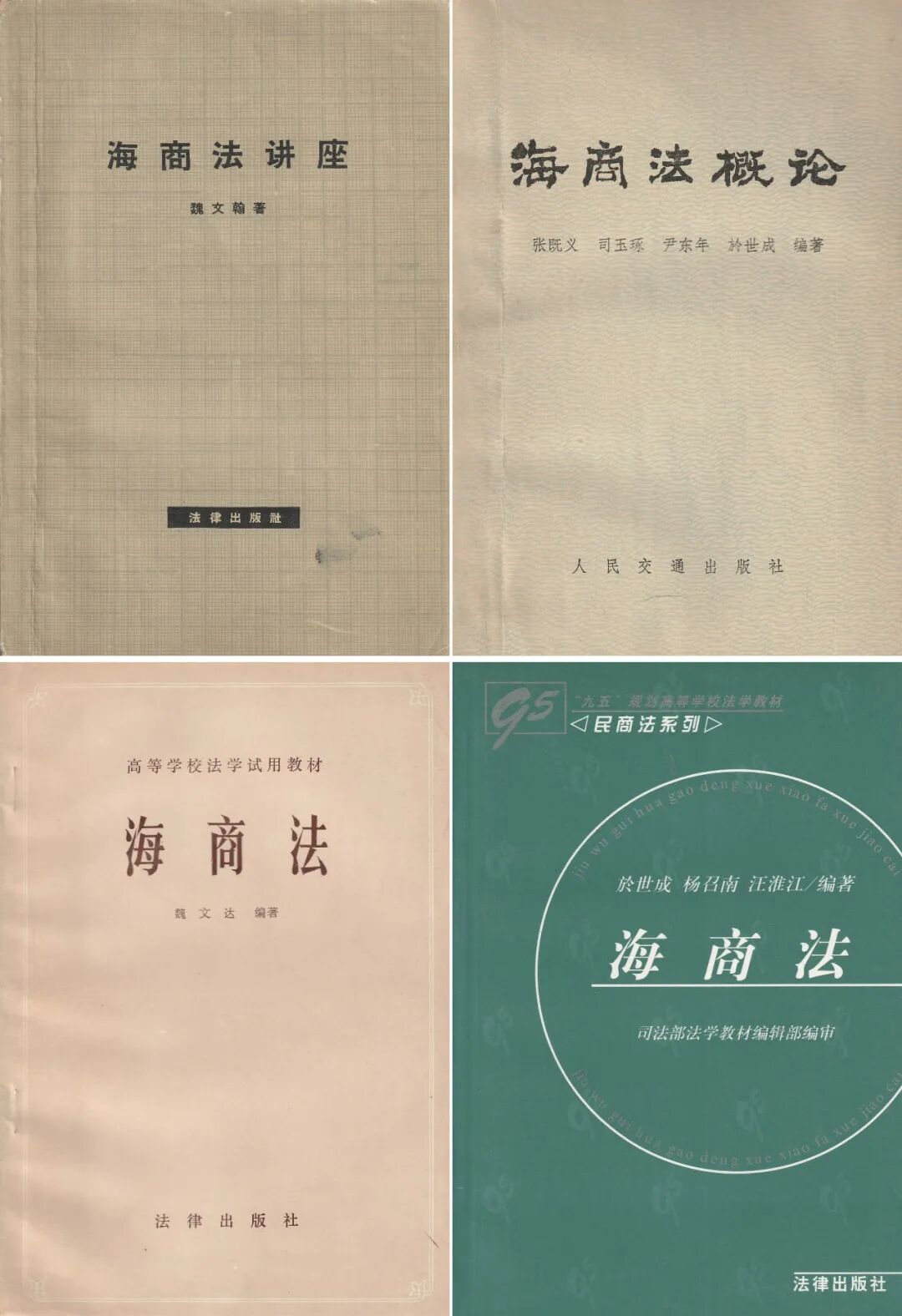

我校学者先后出版了新中国第一部正式出版的海商法著作《海商法讲座》(魏文翰著,法律出版社1965年版,历史 | 魏文翰:海商法讲座),改革开放后我国大陆地区出版的第一部海商法教材《海商法概论》(张既义、司玉琢、尹东年、於世成编著,人民交通出版社1983年版,历史 | 张既义、司玉琢、尹东年、於世成:海商法概论),我国第一部海商法统编教材《海商法》(魏文达编著,法律出版社1984年版,历史 | 魏文达:海商法),以及“九五”规划高等学校法学教材《海商法》(於世成、杨召南、汪淮江编著,法律出版社1997年版)。

中华人民共和国成立初期,我国便开始着手起草《海商法》。原交通部于1951年成立“中华人民共和国海商法起草委员会”,魏文翰、魏文达教授先后任副主任委员,并参与起草工作。

1963年后,由于政治运动等因素的影响,《海商法》起草工作整体停滞。1981年,原交通部重启起草工作,并重新组织起草委员会,下设起草委员会办公室,我校尹东年教授为办公室成员。金祖光(后任新加坡再保险有限公司首席总经理)、於世成、胡正良(2004年调入我校)等教师曾参加起草工作,其中尹东年、於世成、胡正良三位教授直接参与了1992年11月7日最终通过的《海商法》的起草。

2000年12月25日,原交通部正式立项“关于修改《中华人民共和国海商法》的研究”重点科研项目,由我校与大连海事大学分别承担,我校於世成、蒋正雄教授共同主持的课题组提出了完整的《海商法》修改建议稿,并于2002年7月通过部级课题成果评审。2004年12月,上海社会科学院出版社正式出版项目研究成果《中国海商法研究》,由蒋正雄主编、唐兵副主编、於世成主审,尹东年担任研究报告顾问,编写组成员包括冯立奇、阮巍、李文湘、李锋、杨召南、侯军、姚洪秀、唐兵、徐锦、蒋正雄、蔡存强、戴玉鑫。

蒋正雄主编、於世成主审《中国海商法研究》

《中华人民共和国海商法》修改课题研讨会(2001年3月)

中国海商法研究

前 言

1992年11月7日,七届人大常委会第28次会议审议通过了《中华人民共和国海商法》,从1993年7月1日起生效。它的诞生与生效,从根本上改变了我国在海运领域里无法可依的状况,极大地促进了国家海上运输与经济贸易的发展,有力地维护了当事人的合法权益,是建立与完善我国航运法律体系过程中的一个里程碑。

十多年前通过的《海商法》,适应了我国经济管理体制由计划经济向市场经济过渡的需要,反映了当时国内外海商法学界的理论研究水平与学术研究成果,是国家坚持改革开放的产物。综观该法278条的各项规定,具有如下特点:尽可能与国际公约和国际惯例接轨靠拢;考虑本国国情;制定了独特的承运人责任制度;条款效力的强制性与任意性的统一;融实体法与冲突法于一体等。实践证明,《海商法》的立法质量是高的,国际上对它的评价是积极的。这主要表现在以下几个方面,首先,我国海事审判与海事仲裁有了基本法,为调整海上运输关系、船舶关系,维护当事人的合法权益奠定了基础。其次,《海商法》的内容尽可能与国际公约和国际惯例接轨靠拢,为确保当事人之间的法律关系的稳定和预见当事人行为的法律后果提供了保证。再者,《海商法》的立法实践,也为各国海商法的现代化提供了新鲜经验。最后,《海商法》的生效,促进了我国海商法学研究水平的提高,这可以从由中国海商法协会主办的自1994年起每2年举办一次的海商法国际研讨会的盛况得到佐证,中外专家、学者、法官、律师及与海运有关的企事业单位踊跃向大会提交论文,积极参加大会组织的各种讨论,尤其是外国专家、学者对《海商法》表现出持续浓厚的兴趣,这从一个侧面反映出我国航运业的发展和海商法学研究水平的提高。

《海商法》经过十多年海事审判与海事仲裁的实践检验,再加上国内外与海运有关的立法活动的进一步发展,这就对《海商法》本身提出了需要与时俱进和修改完善的要求。例如:关于迟延交付货物责任的规定,在客观上未能实现从一个方面适当增加承运人责任的立法本意;时效条款集中于一章规定导致对有的条款在解释上产生异议;国内相继出台的《担保法》《保险法》和《合同法》等一系列法律,以及国际上在1992年后通过的或正在制定的一批与海运有关的国际公约和民间规则,对《海商法》的有关规定已经并将继续产生程度不同的影响。

《海商法》需要修改,这在我国学术界、司法界及与航运有关的各个方面基本达成共识。但是如何修改《海商法》,应该说是仁者见仁,智者见智。概括地说,主要有两种修改意见。一种意见认为,《海商法》已经不适应今天的需要,应当大改。另一种意见却认为,《海商法》仍然基本适应今天的需要,仅对部分需要修改完善的条款进行调整。国家立法机关和交通主管部门十分重视要求修改《海商法》的呼声。在这种背景下,2000 年底,受交通部的委托,上海海事大学和大连海事大学共同承担了交通部重点科研项目“关于修改《中华人民共和国海商法》的研究”,而在具体开展研究工作时,要求两个学校分别提出自己的研究报告。经过一年半的努力,两校的课题组于2002年7月分别提交了研究报告,并通过了交通部组织的专家组的评审。

上海海事大学课题组的研究报告在广泛收集材料,多方征求意见,深入研讨论证的基础上,提出了如何修改《海商法》的思路与建议,供国家交通主部门和立法机关参考。研究报告由蒋正雄撰写总报告和第4(不含第7节)、5、9、10和第11章,冯立奇和戴玉鑫撰写第1、2章,蔡存强和阮崴撰写第 3、8章,姚洪秀、李峰和徐锦撰写第4章第7节和第6章,侯军和唐兵撰写第7、14章,杨召南和李文湘撰写第12章。此外,唐兵和杨宏艳汇总了《海商法实施以来存在的问题及各界的评价和意见》。尹东年为研究报告的顾问,本人主审了研究报告。

上海海事大学课题组完成的“关于修改《中华人民共和国海商法》的研究”项目,现由上海社会科学院出版社出版,希望它能就如何修改《海商法》起到抛砖引玉的作用。

於世成

2004年6月10日

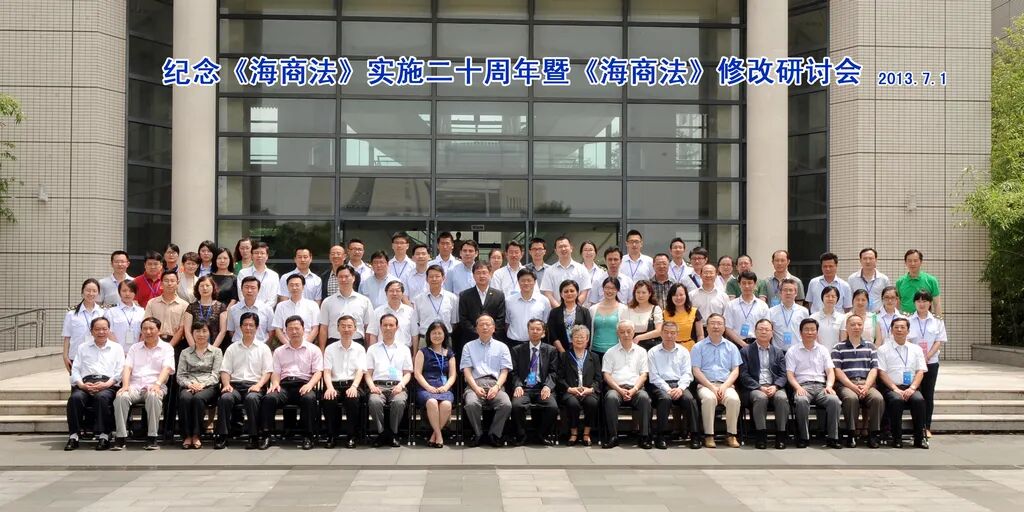

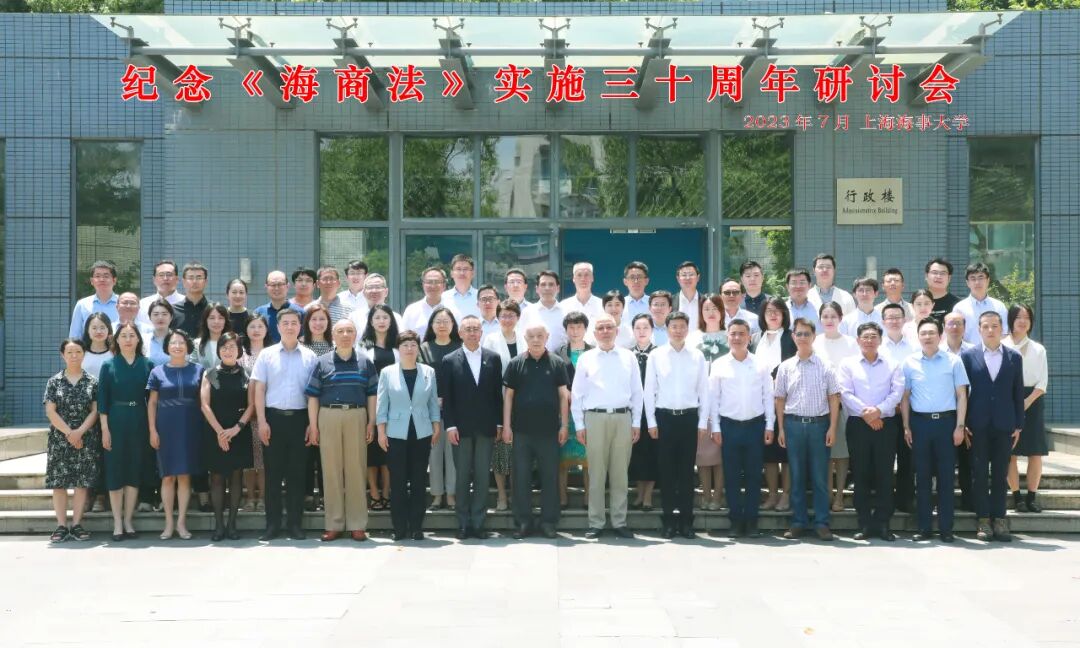

此后,我校持续围绕《海商法》修改组织学术活动。2013年7月1日,我校主办了“纪念《海商法》实施二十周年暨《海商法》修改研讨会”;2023年7月1日,我校再次主办了“纪念《海商法》实施三十周年研讨会”,并于7月2日发起“中国海商法青年论坛”。我校还于2011年6月23日至24日与我国台湾地区开南大学共同举办了“鹿特丹规则与两岸海商法共同修订恳谈会”。《海商法》修改也成为上海海事大学海商法学科重要的研究方向。

纪念《海商法》实施二十周年暨《海商法》修改研讨会(2013年7月)

纪念《海商法》实施三十周年研讨会(2023年7月)

2013年,适逢《海商法》实施二十周年,我校胡正良教授主持了交通运输部重大软科学研究项目“我国《海商法》修改之研究”。课题组以上海海事大学、大连海事大学和华东政法大学从事海商法教学与研究的教师为主,由海事法官、海事律师共同参与,再次提出了完整的《海商法》修改建议稿。2016年,胡正良教授又主持了国家社科基金后期资助项目“《海商法》修改基本理论与主要制度研究”,课题组成员包括曹艳春、陈琦、陈伦伦、戴玉鑫、郭萍、韩立新、侯伟、胡正良、黄晶、郏丙贵、蒋跃川、金晓峰、李文湘、曲涛、孙思琪、佟尧、王国华、夏元军、郑蕾、郑睿、朱作贤,并于2021年由法律出版社出版了同名专著,也是过去二十年来唯一全面、系统研究《海商法》修改的学术专著。

胡正良等著《〈海商法〉修改基本理论与主要制度研究》

《海商法》修改基本理论与主要制度研究

前 言

本项研究是胡正良作为项目负责人的国家社科基金后期资助项目(批准号:16FFX010),研究目的是为我国《海商法》修改提供理论参考。

《海商法》的制定较好地反映了海商法的基本原理,遵循了正确的原则,创设了较为完整的海商法制度体系。自1993年7月1日施行以来,该法对于调整海上运输关系和其他船舶关系发挥了不可替代的规范作用,同时对于维护当事人各方的合法权益、促进海上运输和经济贸易的发展发挥了十分重要的社会作用。该法施行二十七年来,我国航运经济与航运政策、国际国内相关立法和航运实践发生了深刻变化,该法修改的必要性得到海商法学界、海事司法界、航运和其他领域实务界的共识。依照2018年9月7日十三届全国人大常委会公布的立法规划,《海商法》修改被列为第二类项目,即需要抓紧工作、条件成熟时提请审议的47件法律草案之一。该法的修改是目前我国海商法理论研究的前沿领域。

美国社会法学派大法官本杰明·内森·卡多佐(Benjamin Nathan Cardozo)有一句名言:“修法意味着成长。它是法律的生命之所在。”《海商法》的修改要适应航运经济和社会相关领域的发展变化,吸收时代精神,实现现代化。该法的修改需以正确的基本理论为指导,科学地结合海商法理论研究与航运和相关领域的实践、海事司法实践。

本项研究成果分为《海商法》修改的基本理论和主要制度创新两个部分。

本书第一章为《海商法》修改基本理论,内容包括该法修改的必要性、指导思想、基本原则和涉及的基础理论问题,以及该法修改的技术路线和修改技术。在这部分研究中,对该法实施以来我国航运经济与航运政策、国际国内相关立法和航运实践的发展变化,以及海事司法实践作了全面的分析和研究,深入分析该法修改的必要性,在此基础上提出该法修改的指导思想、应当遵循的基本原则,强调该法的修改应以新时期我国航运经济和社会其他领域发展的现状和发展趋势及其对海商立法的要求作为基础和出发点,以该法在实施中普遍存在的、需要通过该法修改解决的问题为导向。同时,对该法修改涉及的一些基础理论问题作了分析与研究,包括海商法的性质、特点和内在规律性,如何正确处理该法修改涉及的一些重要关系,包括该法与《民法典》等一般民事法律和其他法律的协调、该法修改满足现实需要与前瞻性之间的关系、该法修改与实践的关系、该法修改与吸收国际先进经验的关系,以及该法修改涉及的核心问题之一的航运、贸易和其他利益的平衡问题。此外,对该法修改的技术路线和修改技术作了分析。

本书第二章至第十四章是《海商法》修改主要制度创新。《海商法》由众多与海上运输和其他与船舶直接相关的法律制度为主要构成要素。这些法律制度在性质上主要是特别民事法律制度,其创新包括创设新的法律制度和对现有法律制度的内容进行修改完善。在这一部分研究成果中,运用前述本项研究成果的第一部分,在充分和深入的分析与论证基础上,提出《海商法》修改时应当创设国内水路货物运输合同制度、船舶污染损害赔偿制度、船员权益保障制度和港口货物作业合同制度,并就每一制度提出了系统的建议性条文。同时,对《海商法》现有除海上拖航合同之外的其他法律制度内容的修改完善提出了系统的建议性条文。需要说明的是,由于本项研究的目的是为我国《海商法》修改提供理论参考,关于创设新的法律制度和对现有法律制度进行修改完善的理论研究力求全面、充分和深入,为立法机关在修改《海商法》提供可供选择和取舍的建议。

本项研究吸收了胡正良作为项目负责人的交通运输部软科学研究项目“我国《海商法》修改之研究”(编号:2013-322-810-040)的成果。

参与本项研究成果各章研究的主要人员如下:

第一章:胡正良、郏丙贵、戴玉鑫、孙思琪、金晓峰;第二章:郑蕾;第三章:曹艳春、胡正良;第四章:胡正良、陈伦伦、侯伟、黄晶;第五章:陈琦、孙思琪;第六章:郭萍;第七章:曲涛;第八章:朱作贤;第九章:蒋跃川;第十章:夏元军;第十一章:韩立新、胡正良;第十二章:郑睿、李文湘;第十三章:孙思琪;第十四章:王国华、佟尧。

全书由胡正良、孙思琪统稿,胡正良定稿。

本项研究涉及内容广泛,研究成果中难免存在考虑不够周延、深入甚至错误的地方,敬请同仁批评指正。参与本项研究人员较多,对于研究成果中少数观点和建议并未形成共识。

本项研究得到交通运输部法制司魏东司长、张雅萍副司长,以及法律出版社和其他一些单位的领导和专家的指导和支持,特此感谢。本项研究同时得到上海海事大学海商法研究中心的资助。

胡正良

2020年7月18日

2017年,交通运输部正式启动《海商法》修改工作,现任我校校长的初北平教授担任工作组组长,此后持续推进《海商法》修改工作直至审议通过。我校曹艳春、胡正良、王国华(后调至华东政法大学工作)分别担任船员、海上货物运输合同、涉外关系法律适用分组组长,高俊涛、孙思琪、佟尧、郑睿等为工作组成员。

《海商法(修订草案)》及此前的修订征求意见稿提交全国人大常委会、国务院审议期间,我校初北平、胡正良、徐国平、林爱民、郑睿、孙思琪、黄晶等教师,多次受邀参加全国人大常委会法工委及虹桥街道、上海国际航运研究中心等基层立法联系点,以及中国法学会、中国海商法协会召开的专家座谈会、专家咨询会、立法意见征询会等不同形式的会议,为立法工作提供专业意见。学校也多次组织校内教师集体研讨历次修订草案。

学校校长初北平教授等参加虹桥街道基层立法联系点《海商法(修订草案)》立法意见征询会

六十年筚路蓝缕,数代人薪火相传。从魏文翰、魏文达教授奠基开拓,到张既义、尹东年教授等前辈躬身耕耘,再到於世成、蒋正雄、胡正良、初北平教授等当代学者继往开来,如今更有新一代青年学人的积极参与,上海海事大学海商法学科始终与新中国海商法治建设同频共振。而立之年迎来新面貌的《海商法》,不仅凝聚着一代代中国海商法学人的智慧心血,更见证了中国从航运大国逐步向航运强国迈进的法治征程。

站在新的历史起点,上海海事大学海商法学科将继续秉持“忠信笃敬”的校训精神,以深厚的学术积淀和敏锐的时代洞察,为完善我国海商法治体系、服务海洋强国战略贡献智慧力量。

尹东年教授与初北平教授(摄于2025年10月13日尹东年教授九十寿辰当日)